動物別症例集 2ページ目

ネコの尿管結石

ネコの尿管結石

一見凄く小さな石ですが、ネコちゃんの尿管にこんなものが詰まったりすることがあります。

おしっこが出なくなったり、けいれんしちゃうなどの重たい症状が出ることもあれば

元気食欲が低下する症状だったりすることもあります。

血液検査や画像検査で実際に詰まっているのか?

場所はどこなのか?

腎臓の機能は落ちていないか?

など検査を行ったうえで、必要に応じて手術で取り除いたりします。

術後も、石の成分によっては溶かすための食事を使ったり、

尿・腎臓の定期的なチェックなどが必要になります。

トリのトリコモナス症

トリのトリコモナス症

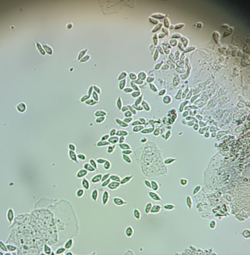

トリさんの健康診断でそのう検査をしているとこんな見た目の原虫が出てくることがあります。

細長い見た目で鞭毛という長い毛が見えることからトリコモナスを疑う原虫です。

幼いトリさんで良く見られるこの原虫ですが、

症状として、吐き気であるとか、口を気にする様子とか、あくびであるとか、食欲不振といったことがみられることもありますが、

症状が出ていないこともあります。

早めの検出や他の子に移さないために、

健康診断でそのう検査もすることをオススメいたします。

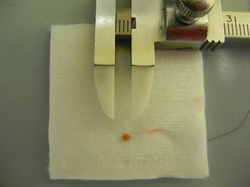

ハリネズミの後肢の絞扼

ハリネズミの後肢の絞扼

ハリネズミさん達、小動物で床の近くを歩き回る子達は

足に糸状のものを絡めてしまうこともあります。

糸が絡むことで、足先に血が行かなくなってしまうと

壊死してしまうこともあるため、

早めに絞扼部位を解除してあげることが大事です。

絡んだ糸を外して、足先に血流が戻れば

傷が治って元通りになることもありますが、

血流が戻らなかったり、自分で噛んでしまったりする場合には

断脚が必要になることもあります。

ヒョウモントカゲモドキの脱皮不全

ヒョウモントカゲモドキさん達を含む

爬虫類の多くは脱皮を行い

表面の皮膚を脱いでいくことで

新しい皮膚に変わっていきます。

しかし、

脱皮が上手くいかず、

身体に残ったままになってしまうこともあります。

そうなってしまうことを「脱皮不全」と言います。

上手く脱皮できず残ってしまった皮は

しだいに乾燥し、固くなっていきます。

そして、脱皮片が指先などに残ってしまった場合は

指先を締め付けてしまい、壊死させてしまうこともあります。

また、眼の中に残ってしまった場合は

眼を開けることが出来なくなってしまい

ご飯を食べられなくなることもあります。

原因としては、

湿度不足などの環境の問題や

火傷・外傷など病的な問題などが考えられます。

治療としては、

残ってしまった脱皮片を取り除くとともに

根本的な原因への対処も必要となります。

カメ(リクガメ)の嘴過長

カメ(リクガメ)の嘴過長について

カメは歯の変わりに嘴を持ちます。

嘴は伸び続けますが、嚙み合わせが良い子は上手く削れていき

適切な嘴の形に保たれています。

一方、

食餌の問題や病気(肝疾患、代謝性骨疾患、口内炎、外傷、ビタミンA欠乏、タンパク過剰、繊維質不足など)が存在すると

嘴の適切なかみ合わせがズレてしまったり、伸び方に異常が出てしまいます。

その結果として、嘴の過長が起こってしまいます。

嘴過長になってしまったカメさんでは

根本的な問題(飼育、栄養や病気)の解決とともに嘴の整形を行う必要があります。

外貌の異常から病気や飼育・食事の問題を解決できる機会にもなりますので

異常に気付かれましたらご相談ください。

デグーの骨折(後ろ足)

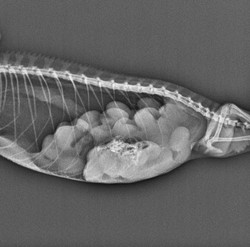

後ろ足を上げているというデグーさんで撮った

レントゲン写真がこちらです。

右後肢の大腿骨遠位の横骨折を起こしていることが疑われます。

デグーさんは結構骨折する動物さんで

足を上げたり痛がる様子が見られたりします。

治療としては、

痛み止めの薬を使ったり、

固定(テープや針を使用)したりします。

折れた場所によっては、

外科的に固定することも考えられます。

モルモットのズツキダニ

モルモットのズツキダニは

この症例では、全身に黒い粒々のように認められていました。

パッと見では、フケやゴミのように思われるかもしれませんが

じーっと見ていると動くのが分かりますので

気になる方はお家のモルモットさんをじーっと見てみてください。

モルモットさんの皮膚にはズツキダニ以外にも、

疥癬やハジラミなどが寄生することがあります。

脱毛や痒み、皮膚炎などを起こすこともあり

お友達がいる場合には、お友達にも感染する可能性があります。

駆虫薬を使用しつつ、

環境を消毒していくことで治療をすることが出来ますので

もし感染していることが疑われる場合には

病院に連れて行ってあげてください。

エボシカメレオンの卵閉塞

この写真はエボシカメレオンの卵塞を呈したレントゲン画像であり、下腹部に見られるぼこぼこした白い塊状のものは全て卵です。

基本的にエボシカメレオンの産卵数は多く一回あたり20~80個ほど産卵しますが、それができないことによって腹部にたまった卵により消化管が圧迫され、食欲不振、腹部膨満が見られます。

原因としては、産卵行動の前に行う掘る行動を満足にさせるだけの土がない場合や、紫外線不足、低気温などの飼育環境の問題や、カルシウム不足などの食餌の栄養の偏りなどがあげられます。

内科的治療としては、カルシウム不足による機能的卵塞を考慮し、カルシウム剤の投与や、卵管収縮作用があるオキシトシンの投与などがあげられますが、一般状態が低下している場合は内科療法よりも、外科的に摘出するほうが良い結果につながる場合もあります。

セキセイインコの精巣腫瘍

上の写真は雄のセキセイインコのロウ膜が雌の発情期のように褐色化(矢印)し、雌化している写真です。

写真のように精巣腫瘍を呈してしまいますと腫瘍から女性ホルモンが多く分泌され、雄であるにもかかわらず、ロウ膜が角化亢進し茶色くなり、その他、太りやすくなったり、飛ぼうとしてもすぐに落ちたりすることもあります。

状態が進行すると、大きくなった腫瘍が消化管を圧迫し、食欲低下、吐き、便が出ないなどの、消化器疾患が見られたり、腹水が溜まり腹部膨満がみられ、肺を圧迫し呼吸困難になる場合などがあります。

治療としては、発情抑制剤を使用し、女性ホルモンの分泌を抑制します。

早期であれば精巣腫瘍を摘出することで完治が望めますが、リスクが高く、現在のところ実施されることはほとんどありません。

ハムスターのパイオメトラ

上記の写真は子宮蓄膿症を呈したハムスターの子宮です。

犬や猫と同じく、性ホルモンの乱れや細菌の感染によって、主に陰部から膿や血が見られ、重症例では子宮に膿が溜まることにより、腹部が膨らみ、食欲低下、元気消失が見られ、そのまま放置すると、血流によって細菌が全臓器に伝播し、最終的には死に至る恐ろしい病気です。

治療法としては、卵巣子宮摘出術が一般的であり、施術後は抗生剤により感染をコントロールします。

内科のみでの治療は、たとえ軽症例であっても効果は期待できないため、悪化し全身状態が落ちる前に外科的治療に踏み込むことが望ましいです。