動物別症例集 6ページ目

フトアゴヒゲトカゲの全身性微胞子虫症

全身性微胞子虫症とは診断方法が確立されておらず、生前診断が困難な疾患であるが、おそらくEncephalitozoon sppが関与していると思われる。報告では副腎や肝臓、腸管、脂肪組織における感染も確認されており、症状が多様化しやすく、発見は困難であろう。今回この症例を2016年のエキゾチックペット研究会にて症例発表を行った。

猫の中手骨骨折

中手骨とは人間の手の甲の骨にあたる部分で、高いところから落ちた・隙間に挟んでしまった・踏んでしまったなどが原因で骨折してしまうことが多いようです。骨折の状態によっては外固定のみで経過をみることもありますが、主な治療法は全身麻酔下でのピンによる整復術になります。術後はギプス固定による包帯が必須で、1~2か月後にピンを抜去します。

フクロモモンガの自咬症

自咬症は何らかのストレスが原因で自分の体を自分で傷つけてしまうことをいいます。特に性成熟を迎えたオスはしっぽを咬みちぎってしまうことがよくあります。損傷部位の治療として断尾をします。場合によってはエリザベスカラーの装着をおこないますが、原因を除去しないと根本的な治療とはなりません。根本的な治療としては去勢手術が挙げられます。写真は噛みちぎったしっぽの根元を断尾して縫合したものです。

コツメカワウソの内部寄生虫

コツメカワウソは東南アジアに生息するイタチ科の食肉類で、カワウソの種類の中では最も小さい種類で、最近ペットとして人気の動物です。食生活は魚類、爬虫類、昆虫、甲殻類、貝類などで、ペットとしてはフェレットフードなどを食べます。魚類・貝類などを食べるため消化管内寄生虫が見られることもあります。下痢・食欲不振などの症状がでるようなら駆虫する場合もあります。

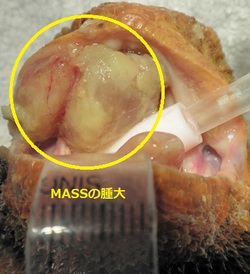

インコの腹壁ヘルニア

腹壁ヘルニアは、腹部の筋肉が裂けたり伸びたりしてヘルニア輪から臓器が飛び出た状態をいいます。 慢性的な発情や産卵が原因で、セキセイインコの雌にみられ、オカメインコなどにもみられます。ヘルニアになっても症状が無いこともありますが、腸や卵管が脱出すると、腸閉塞や卵塞の原因となります。治療は外科手術で開いた穴をふさぐ方法が必要となります。

ハムスターの皮膚腫瘍

ハムスターは腫瘍疾患が多く、皮膚に起きる腫瘍としては皮膚型リンパ腫、乳頭腫、アポクリン腺腫、扁平上皮癌、繊維肉腫、褐色細胞腫、肥満細胞腫などがあります。基本的には外科的摘出が基本となりますが、リスク・年齢などを考慮して保存療法を選択する場合もあります。

猫の皮膚型肥満細胞腫

肥満細胞腫とは肥満細胞が腫瘍化したもので、皮膚にできるものと内臓にできるものがあります。皮膚型肥満細胞腫は皮膚の腫瘍の中で2番目に多いとされています。発生場所は顔や首が多く、とくに耳介に発生しやすいです。治療は外科的切除が第一選択で、良性の挙動を示すことが多いようです。

ウサギの毛球症

胃の内容物がうっ滞を起こす消化器疾患で、毛づくろいによって飲み込まれた被毛が胃内で毛球を形成し、うっ滞を生じたものを毛球症と呼ぶ。症状として食欲不振、軟便、便の変形やお腹の張りなどがみられます。

発生の原因として毛づくろいのし過ぎ以外にも、食事の繊維質不足、ストレスによる胃腸運動の低下、異物などがあります。基本的には内科療法で、重度の場合には外科手術が必要な場合もあります。予防としては、定期的なブラッシングや、毛球形成防止剤の内服があります。

犬の腸重積

腸管の中にそれに連なっている腸管の一部が反転してはまり込んで外と中に重なった状態となり、これによって腸管内の内容物が通過できなくなってしまうことを腸重積といいます。原因としては大腸炎による下痢、腫瘍、異物などがあり、症状は腹部の痛み、食欲不振、嘔吐、しぶりなどがあり、基本的には外科手術が適応となります。腸重積が重度になると腸閉塞になり生命に危険が及ぶので注意が必要です。

犬の鼠径ヘルニア

鼠径ヘルニアは、両足の付け根(鼠径部)にある隙間から、お腹の中の内容物(臓器や脂肪など)が飛び出てしまった状態を言います。遺伝などの先天的に起こる場合と、事故などによる外傷などで後天的に起こる場合があります。ヘルニアが小さければ経過観察を行う場合もありますが、ヘルニア部分が拡大したり、臓器(腸や膀胱など)がヘルニア内に出ている場合は、外科手術が必要となります。